| 您所在的位置:东南网 > 莆田新闻 > 正文 |

|

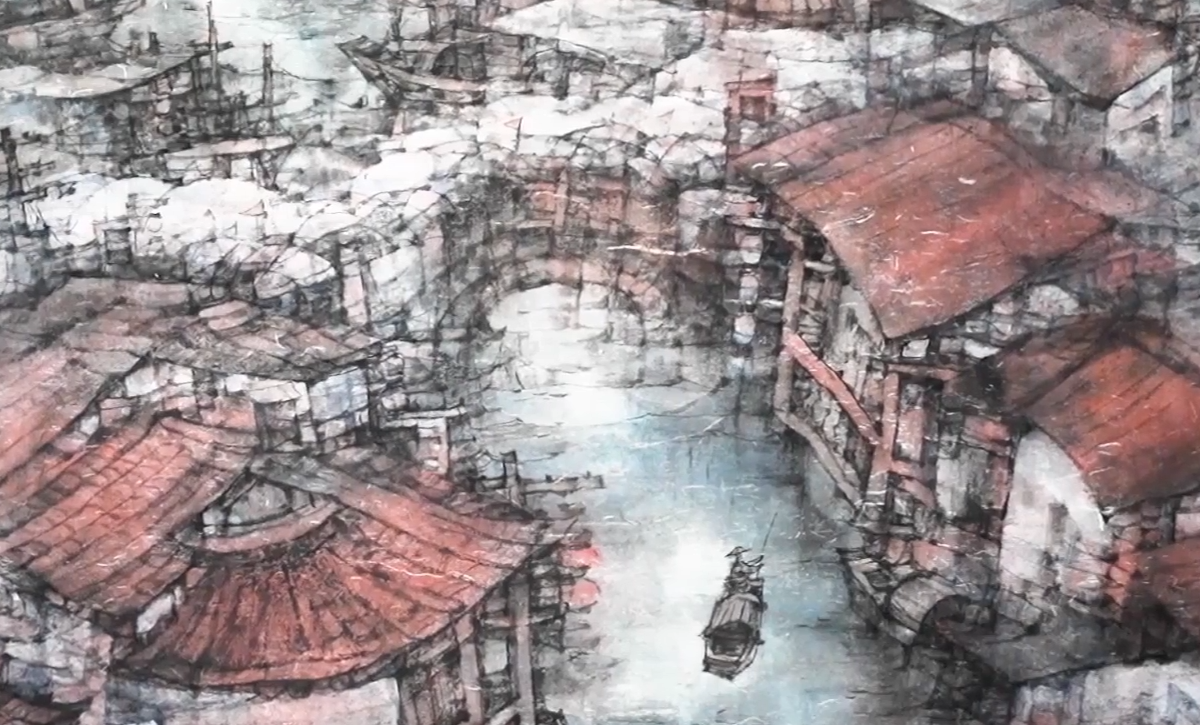

师泉井平面呈龟形,井口就在“龟背”上 “百柱宫”结构独具特色 历史上,平海天后宫曾多次重修。从外观看,飞檐翘角,雕梁画栋,平海天后宫与莆田常见的宫庙一样古朴典雅。走进殿里,只见随处鎏金烫彩,地面铺着红地砖,除了山门前廊沿用4根方形花岗石柱外,其他都是漆成红色的杉木柱子。记者了解到,支撑庙宇大小柱子共108根,宫四周的廊沿压条石为108块,就连天后宫的碑石高也是108寸。据说,“108”取自天干地支中的三十六天星、七十二地煞。为此,平海天后宫也称“百柱宫”。遗憾的是,新中国成立初期,平海天后宫东北面的观音殿被拆除,使平海天后宫失去36根木柱,如今仅剩72根柱子。 平海天后宫与寻常宫庙不同之处,还在于瞻拜亭。亭身东、西次间外各有一个天井。屋面平面呈“工”字形。对此,莆田市文管办主任连金焰说,这种结构非常罕见。 “师泉井”助施琅征战台澎 在天后宫外大埕东北角,有一口古老的师泉井,是平海天后宫重要的文物,见证了清政府收复台湾的历史。古井也用108块方整花岗岩砌筑而成,平面呈龟形,龟背中为井口。 平海天后宫与施琅将军有很深的渊源。据了解,清康熙二十一年(1682年),靖海侯将军施琅奉旨率领水师三万余众进剿澎湖,收复台湾。他从平海出发,因遇旱情军心不振。施琅找水源时,来到平海妈祖宫,在古井前拜祷妈祖,后来顺利让将士喝上水。施琅立即启奏朝廷重修平海妈祖宫,复修古井,并于井上立一石碣,亲书“师泉”二字,取此井为“师泉井”,又撰写《师泉井记》刻碑立于宫内。之后施琅率师远渡,顺利地收复台湾。 在莆田市文管办,记者了解到,平海天后宫建筑规模宏大、独特,具有科学艺术研究价值,是研究地方建筑难得的实物。由于曾帮助施琅顺利收复台湾,也有较高的历史与现实意义。宫庙不仅具有文物价值,还是莆田重点爱国主义教育基地,是研究中国古代军事史的重要实物。多所军事院校中研究中国古代军事史的专家和学者,每年均多次前来平海天后宫考察。 |

相关阅读:

- [ 05-02]南靖梅林天后宫举行活动纪念妈祖诞辰

- [ 04-16]香港天后宫被盗 “千里眼”“顺风耳”丢失(图)

- [ 12-03]船政天后宫举行祈福活动:两岸共祈福 祝愿中华好

- [ 10-04]陈妍希挤进广告天后宫 再扮清纯女高中生(图)

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |