| 您所在的位置:东南网 > 莆田新闻 > 正文 |

莆田建安路东圳移民不忘乡情 元宵还是山里那个味

| 2015-03-04 11:49 黄凌燕 郑已东 来源:湄洲日报 责任编辑:林静 我来说两句 |

分享到:

|

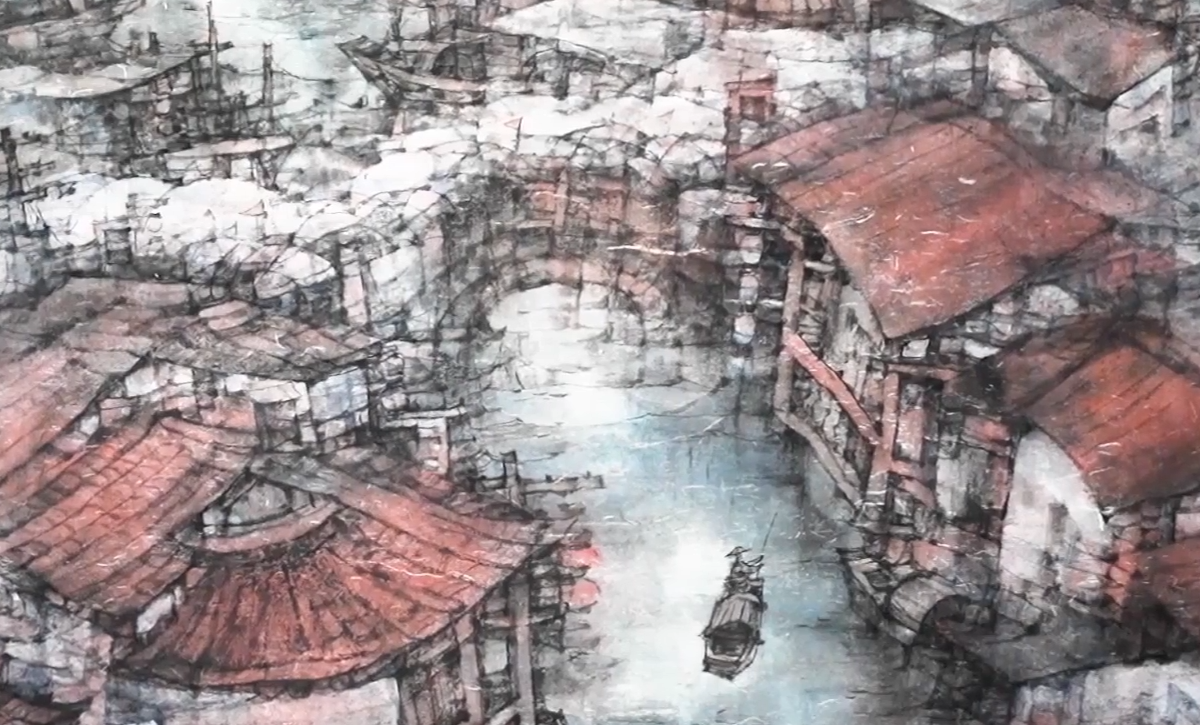

红灯照、元宵闹、摆毡轿、搭铁灶、烧柴火。3月2日晚,市区新塘社区建安路一场山里特色的元宵民俗活动在城市闹区很是“扎眼”。58年前,东圳水库建设,这里的居民顾全大局举家搬迁。58年来,成为新城市人的他们不忘乡情,依然沿袭着家乡过节习俗。 当晚7时,记者来到建安路,一盏盏灯笼串成一片灯海,在整条街的上空高高悬挂。举目望去,红艳艳的一片很是喜庆。家家户户的门口都支起一口农家柴火灶铁锅,锅里烧着木柴。沿街每隔一段就摆一张供桌,桌上放着五果六斋和富有特色的“糕塔”。随着一阵锣鼓声响,热热闹闹的元宵民俗活动拉开了序幕。 集中在建安路松峰宫的民俗队伍,一路敲锣打鼓绕境游。妇女锣鼓队、壮汉摆毡轿等民俗活动让人大开眼界。铿锵的鼓面上,“下斜”两字特别显眼。 老莆田人习惯称建安路为“下斜街”,这条街聚居着当年常太镇下斜村的移民。起初这里的人家都姓李,如今也外迁了个别外姓居民。 92岁的李文贤惬意地坐在靠背椅上,看着孙女蹲在铁锅旁烧柴火,火越烧越旺,老人显得很高兴。他说,来年的生活一定是红红火火。这铁锅是农村最原始的灶具,过去人们还刮下铁锅灰,用来染布。映着火光,这位当地最年长的老人向记者说起他们的故事。 1958年,居住在东圳水库附近的常太镇下斜村村民配合政府建设水库的需要,有30多户搬迁到新塘街建安路,50多户搬迁到北磨下斜村,形成如今市区特色的“下斜街”、“下斜村”。当年,李文贤随着乡亲一起移民,居住在建安路政府盖的集体厝里,住所比较拥挤。上世纪八十年代后,集体厝拆了,移民们盖起4排整齐房子,无法种地的他们找到新的谋生方法,即出租自家房屋,以收租为生。 乡音难改,乡情难忘。成了新城市人的东圳水库移民,至今保留着常太老家的风俗习惯。山里人信仰吴圣天妃(吴兴的妹妹吴媛,莆田人亲切地称之为“吴妈”),他们就利用建安路原集体厝的仓库建起一座松峰宫,供奉吴妈娘娘。像在老家一样,每年农历十月,大家自愿捐钱请戏,热热闹闹地演上几天。采访中,居民们都说,家园搬迁了,大家的心没有散,在这里生活,还是有当年在村里居住的感觉。 “当年30多户人家,现在已发展到70多户。”居民李元森抬头看着红彤彤的灯笼说,几年前,各家各户出资,由乡老统一购买红灯笼,每家一对,从年前的“尾牙”起一直挂到年后的“头牙”。这条“灯笼街”年味十足,蔚为壮观,在市区独具特色。每年正月十二至正月十四是他们和北磨下斜村共同的元宵节,过节方式依然遵循老规矩。他带领记者来到一张供桌前介绍说,桌上摆的“糕塔”,寓意步步高升。瓶里插的青枝,寓意四季常青。 李元森说,祖祖辈辈都很重视过节,元宵节凝聚着亲情、乡谊,在筹备年俗祭品,举行民俗活动中,大家互相帮忙,互相交流,增进感情。如今又有一批常太镇的村民因为东圳水库湖滨缓冲带治理工程而迁居,但不管迁居到哪儿,只要乡音还在,乡情依旧,大家的心就还在一起。(湄洲日报 黄凌燕 见习记者 郑已东 文 /图) |

相关阅读:

- [ 03-02]莆田荔城黄石派出所加强元宵烟花爆竹管理工作

- [ 02-22]莆田黄瓜岛:“龙旗”唤醒元宵记忆

- [ 03-01]莆田文峰宫妈祖传统“尾晚”元宵热闹非凡

- [ 02-26]莆田南日岛特色闹元宵

- [ 02-26]莆田元宵烟花冲天没声响 降落后炸伤5岁童屁股

- [ 02-26]莆田南日岛浮叶村村民闹元宵:别具一格的海古事

- [ 02-26]莆田五百万造价元宵灯 拆后当废品卖太可惜

- [ 02-26]莆田元宵烟花冲天没声响 降落后炸伤5岁童屁股

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |