| 您所在的位置:东南网 > 本网原创 > 正文 |

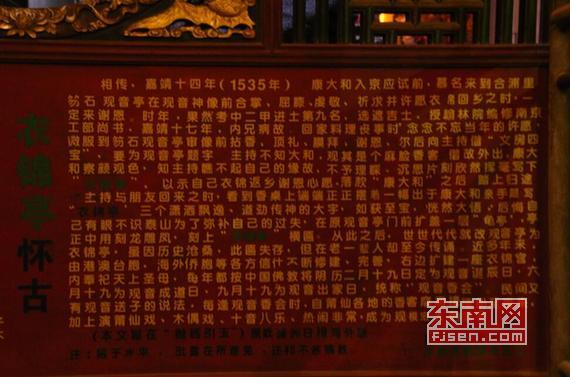

焚香 东南网莆田3月1日讯(本网记者 陈淑霞 图/文)每年的农历正月二十二,对于莆田秀屿笏石镇来说,是个特别热闹的日子。不仅出游佈福热闹非凡,当晚笏石“衣锦亭”也是人头攒动、灯火通明——这就是已传承百年的“点烛山”民俗现场。 农历正月二十二,笏石镇“衣锦亭”附近的家家户户会前往“衣锦亭”点烛祈福。通常,香客会携带两副香烛前往“衣锦亭”祈福,其中一副留于“衣锦亭”,另外一副香烛“请”回家,寓意请火种,祈求一年红红火火。 “笏山人文如云海,正来沿海定三关”,这是浓缩笏石集镇风貌楹联。古时笏石水陆交通发达,商贸云集,物华天宝,人杰地灵,明清系莆田四大重镇之一。“衣锦亭”坐落的观音街,是笏石第一条街道。相传,“衣锦亭”后面笏石东北角有一块奇石,高约丈余高耸于巨石上,数里之外特别引人注目。它犹如缙笏朝天(“笏”指古代文武大臣上朝之时手持在胸前的手板,是显示官衔大小的标志),于是人们管这块巨石为“笏石”,这也是笏石地名的由来。 东南网记者了解到,“衣锦此亭古,笏山名仕多”是邑人郭应聘(黄石华江村人,明嘉靖二十九年1550进士,南京兵部尚书)为笏石街“衣锦亭”写的楹联,因内奉祀观音,故称观音亭,后改名“衣锦亭”。“衣锦亭”的更名也有一段颇为有趣的典故。 据载,嘉靖十四年(1535年),康大和入京应试前,慕名来到合浦里笏石观音亭祈愿并许愿衣锦还乡时,一定来谢恩。时年,果然考中二甲进士第九名,授翰林院编修南京工部尚书。嘉靖十七年,内兄病故,回家料理丧事时,康大和仍念念不忘当年的许愿,遂微服到笏石观音亭神像前拈香,顶礼、膜拜、谢恩,而后向主持借文房四宝,要为观音亭题字。主持不知大和,观其是个麻脸香客,借故外出。康大和察言观色,知主持瞧不起自己的缘故,不予理睬,沉思片刻欣然挥毫写下“衣锦亭”,以示自己衣锦还乡谢恩心愿,落款“康大和”之后,踏上归途。主持与朋友回来时,看到香桌上端端正正摆着一副出于康大和亲手题写的“衣锦亭”三个潇洒飘逸、苍劲有力的大字,如获至宝,恍然大悟,后悔自己有眼不识泰山。为了弥补自己的过失,在原观音亭门前扩建一层“龟亭”,亭正中用刻龙雕凤,刻上“衣锦亭”横匾。

点烛山

市民请火种回家,寓意一年红红火火

衣锦亭牌额  |

相关阅读:

|

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |